Второй этап пригласительного тура олимпиады «Готов к жизни в умном городе» 2-3 классы . Он длится с 12:00 6 мая до 23:59 12 мая. Время на выполнение — 3 часа. Начало основного тура 14 мая в 12:00.

Второй этап пригласительного тура олимпиады «Готов к жизни в умном городе» 2-3 классы . Он длится с 12:00 6 мая до 23:59 12 мая. Время на выполнение — 3 часа. Начало основного тура 14 мая в 12:00.

Задания 2-3 класса пригласительного тура олимпиады «Готов к жизни в умном городе:

№ 1. В Москве разрабатывается и тестируется беспилотное такси. Это автомобили, которые управляются с помощью компьютера: без водителя они могут забрать пассажира и доставить его в пункт назначения быстро и безопасно. На видео можно увидеть, как такие автомобили двигаются по городам и по междугородним трассам. По заснеженной дороге:

По городу жарким летом:

Во время движения сотни раз в секунду компьютер отвечает на 4 типа вопросов:

Где я? (определение положения автомобиля в пространстве с точностью до сантиметра)

Что вокруг? (распознавание и классификация объектов на основе нейросетей, воссоздание 3Д-картины окружающего мира в радиусе 200+ метров, определение скорости и направления движения объектов измеряются десятки раз в секунду)

Что сейчас может произойти? (прогнозирование изменения дорожной сцены в ближайшие мгновения, это наиболее сложный элемент технологии)

Куда и с какой скоростью ехать? (автомобиль рассчитывает десятки возможных траекторий в секунду, и выбирает самую лучшую)

Компьютер принимает такие решения сотни раз в секунду, и отправляет команды рулю, тормозам и двигателю. Зачастую во время критической ситуации человек может отреагировать инстинктивно или эмоционально, компьютер же запрограммирован на минимизацию риска ДТП и на соблюдение правил движения. Поэтому такие автомобили будут намного реже попадать в аварии, чем люди. Кроме того, двигаются эти автомобили экономичнее человека: автомобиль всегда плавно разгоняется и плавно тормозит, что приводит к экономии топлива и “расходников”: масла, тормозных колодок и прочего.

Когда мы ходим или бегаем, чтобы не упасть и не врезаться ни во что, мы используем глаза и уши. Чтобы автомобиль с автопилотом не нарушал правила дорожного движения и был безопасен для пассажира и окружающих, у него должны быть такие же глаза и уши — приборы, которые будут считывать ситуацию на дороге и передавать ее в «мозг» автомобиля — в компьютер.

Эти приборы бывают нескольких видов: камеры, радары и лидары.

В этой задаче поговорим о лидарах. Принцип действия лидара прост. Объект (поверхность) освещается коротким световым импульсом, и измеряется время, через которое сигнал вернется к источнику. Когда вы светите фонариком на объект (поверхность), то вы видите свет, отраженный от объекта и вернувшийся на вашу сетчатку. Лидар устроен так же, только картинку он передает не в мозг человека, а в компьютер.

В этой задаче поговорим о лидарах. Принцип действия лидара прост. Объект (поверхность) освещается коротким световым импульсом, и измеряется время, через которое сигнал вернется к источнику. Когда вы светите фонариком на объект (поверхность), то вы видите свет, отраженный от объекта и вернувшийся на вашу сетчатку. Лидар устроен так же, только картинку он передает не в мозг человека, а в компьютер.

Соедините списки:

| Изучает объекты вокруг, передает данные на компьютер | пешеход |

| Попадает в зону действия лидара | руль |

| Анализирует происходящее вокруг, принимает решения | компьютер |

| Получает указания от компьютера, меняет направление | лидар |

В случае возникновения опасности, как может поступить такой автомобиль?

— Будет искать в интернете верное решение

— Моментально выключит камеры, радары и лидары

— В ту же секунду передаст управление пассажиру

— Будет действовать строго по правилам дорожного движения

— Будет стараться минимизировать ущерб

— Остановится и выключится

Крупные фирмы активно инвестируют средства в разработку беспилотников. При составлении заданий мы спросили у компании Яндекс, по каким причинам машины с автопилотом предпочтительнее. Они дали нам 2 настоящие причины и 2 ненастоящие, чтобы запутать немного. Выбери настоящие причины:

— В автопилоте не с кем поговорить в дороге

— Автопилот экономнее ездит, меньше тратит расходные материалы и топливо

— Автопилоты не бывают грубыми или вежливыми, они всегда одинаковые

— В автопилоте не обязательно оставлять чаевые

№ 2. В парке Умного города вывесили результаты выполнения норм ГТО. 1 апреля руководство парка решило пошутить — поменять местами карточки с результатами. При этом и испытания, и результаты написаны верно, просто перепутались строчки. Получилось, например, что девочки прыгают в длину 50 метров… Конечно, очень скоро службы города поменяют перепутанный перечень, но умный горожанин может внимательно посмотреть и догадаться, какие результаты какому испытанию соответствуют.

| Бег 60 метров (мальчики) | десять с половиной секунд |

| Подтягивание на высокой перекладине (мальчики) | 5 раз |

| Прыжок в длину с разбега (девочки) | 50 метров |

| Прыжок в длину с места (девочки) | 2 метра 60 сантиметров |

| Плавание без учёта времени (мальчики) | 1 метр 50 сантиметров |

№ 3. Посмотрите видео:

Если посмотреть видео не удается, прочитайте текст ниже:

Шифр Цезаря и его взлом На данный момент информация это самый важный человеческий актив. Часто мы не хотим, чтобы она попала не в те руки. Личная переписка, пароли, абсолютно всё, что вы передаете по сети проходит процесс шифрования. Но изначально, движущей силой шифрования была война. Ещё в в 6 веке до н.э. китайский стратег Сунь-Цзы писал: «У командира армии нет более близкого человека, чем его разведчик и нет сведений более личных, чем его секретные операции». Шифры активно использовались знатоками военных операций — римлянами. Одним из шифров, который они использовали получил название “шифр Цезаря”. Этот шифр является подстановочным шифром сдвига. Как он работал? Мы выписываем алфавит, а под ним ещё один. Затем сдвигаем начало алфавита на несколько букв. После этого буквы сообщения, шифруются соответствующими им буквами сдвинутого алфавита. А число букв на которые мы сдвинули алфавит называется КЛЮЧОМ шифрования. Зная ключ, мы можем выполнить обратную подстановку и расшифровать сообщение. Например, в данном случае, наш ключ — 4, слово МОСКВА будет зашифровано как ИКНЖЮЬ.

Расшифруй послание, которое было записано с помощью шифра с ключом 3: ЙЛОЗЯЭ

Зашифруй с помощью шифра с ключом 4:

ЯГОТОВКЖИЗНИВУМНОМГОРОДЕ

№ 4. Посмотрите видео:

С приходом войны радикально поменялись требования к работе метеорологов. Точные и своевременные прогнозы погоды были крайне важны для всех уровней командования действующей армии и флота. Для организации работы в самом начале войны создаётся Главное управление гидрометеослужбы (15 июля 1941 года). В ходе сбора данных с разнесённых по всей территории страны постов метеонаблюдения, а также рассылки метеосводок и долгосрочных прогнозов многочисленным адресатам через каналы связи проходил огромный объём информации. В отличие от мирного времени эту информацию уже нельзя было передавать в открытом виде. Исключения иногда делались только для штормовых предупреждений. Одной из ярких иллюстраций важности метеоданных для врага может служить история захвата в 1944 году одной из заполярных метеостанций немецким десантом, высадившимся с двух подводных лодок. Его целью было получить таблицы кода «Полюс», применявшегося для шифрования данных метеонаблюдений. С другой стороны, криптографы советского военно-морского флота обеспечили сбор метеоданных и прогнозов из сетей связи сопредельных стран, что значительно повышало эффективность боевого применения авиации и кораблей.

Рис 1. Фрагмент кода «Полюс», 1944 год

Шифрование метеоданных проводилось не только при передаче по радиоканалам, подслушивание которых противник мог вести даже на большом удалении, но и при использовании проводных телефонных и телеграфных линий связи. Первым, но не единственным эшелоном защиты были так называемые переговорные таблицы, широко использовавшиеся в тактическом звене для скрытого управления войсками. Бланк одной из таких таблиц — «Переговорная гидрометеорологическая таблица (ПГМТ)», — применявшейся с 1942 года, приведён на фотографии архивного документа (рис. 2). В её клетках записаны буквы, цифры, а также некоторые часто используемые в сводках слова и словосочетания.

Рис. 2. Таблица ПГМТ, 1943 год

Указать на нужную клетку, как и обычно, можно сообщив, в какой строке и каком столбце она расположена. Пустые клетки, являющиеся заголовками строк и столбцов, перед использованием заполнялись парами цифр. Эти пары, называемые ключом, рассылались всем абонентам сети заранее и потом регулярно изменялись. Пример расписания ключей приведен на следующей фотографии (рис.3).

Рис. 3. Расписание ключей ПГМТ, 1942 год.

В этой задаче олимпиады будем считать, что для заголовков использовались только по одной паре цифр (т. е. берём из ключа только по десять первых пар для заголовков горизонталей и вертикалей), хотя на самом деле способ заполнения был несколько сложнее.

Для зашифрования текста каждый его элемент (буква, слово) заменяется на четыре цифры, соответствующие заголовкам строки и столбца. Таким образом, длительной подготовки для использования ПГМТ от метеоролога не требовалось, а зашифрование/расшифрование сводки происходило достаточно быстро.

Попробуйте расшифровать метеосводку, если известно что использовался один из ключей на рис. 3.

2013 0840 0235 9893 0935 1893 0217 1309 1804 0593 2017 0275 1875 2009 3393 0509 0904 0213 0913 0509 0835 1813 0909 0993 0217 2009 3393 3009 1804 0275 1875 3009 3393 2009 0904 0213 3309 3393 2035 0913

*Для иллюстраций использованы копии рассекреченных архивных документов Центрального архива МО РФ, размещённые на портале «Память народа». Задание составлено при участии НКО Фонд содействия развитию безопасных информационных технологий в рамках проекта «Криптографический фронт Великой Отечественной»

Что сильнее всего затрудняло составление точных прогнозов погоды в период Великой Отечественной войны?

— слишком долго расшифровывали телеграммы с данными метеонаблюдений

— не было своих пунктов метеонаблюдений на зафронтовой территории

— шифрование противником своих рассылаемых прогнозов погоды

А это задание можешь попросить помочь сделать старших – родителей, бабушек, дедушек или старших братьев или сестёр.

Какой ключ из расписания использовался?

— с 1 по 10.10.1942

— с 11 по 20.20.1942

— с 21 по 31.10.1942

А это задание можешь попросить помочь сделать старших – родителей, бабушек, дедушек или старших братьев или сестёр.Какая максимальная скорость ветра прогнозировалась в этой сводке? Ответ запишите только числом.

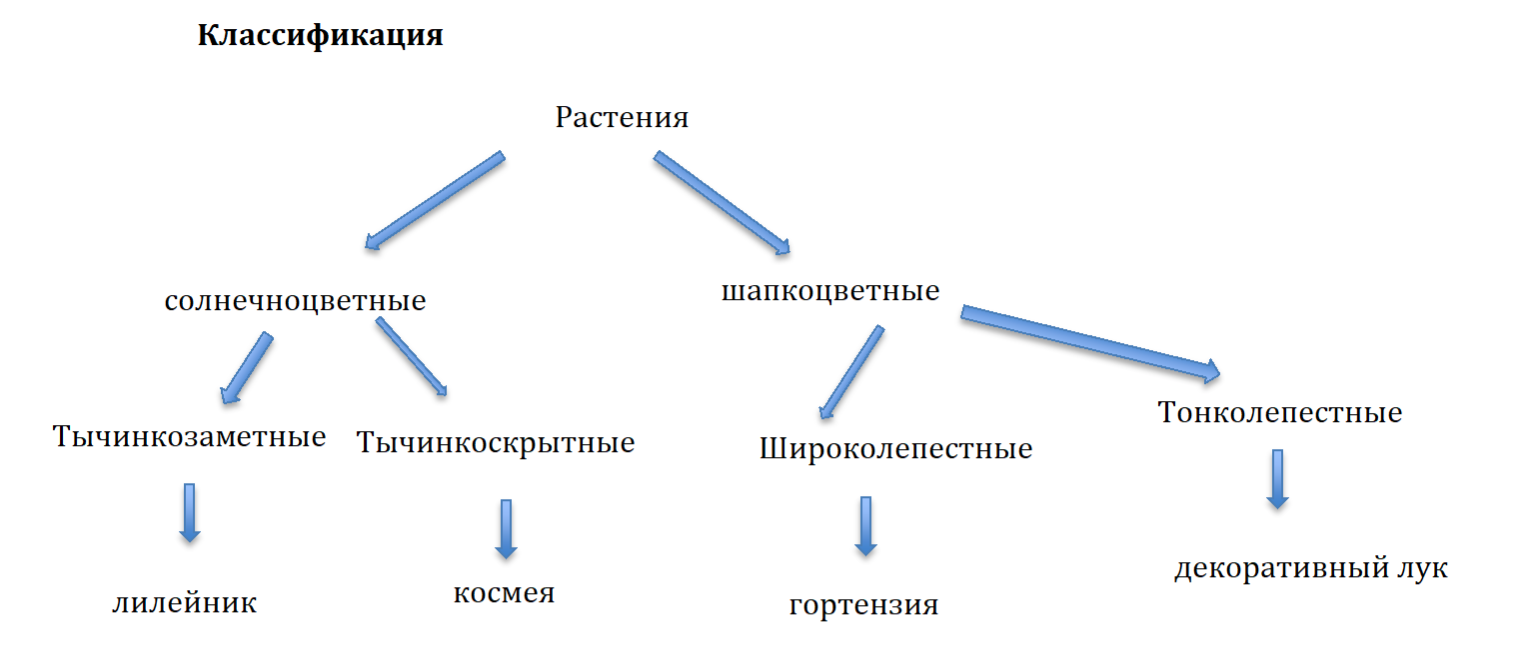

№ 5. Учёные делят все растения на разные группы — словно раскладывают по полочкам. На каждой полочке — растения с каким-нибудь одинаковым признаком. Такое деление называется «классификация». Ученику показали четыре декоративных растения, назвали их и предложили придумать для них свою классификацию. Он должен был сначала разделить их на две группы (разложить на две полочки) по какому-то одному признаку, а потом каждую группу снова разделить на две по другому признаку. Названия растений ученик записал правильно, по-научному, а вот группы-полочки назвал сам и сам придумал, по какому признаку раскладывать на них растения. Посмотри, какая интересная классификация у него получилась. Она, конечно, не совсем научная, но растения по ней узнать можно.

Соедини правильные названия с растениями:

Вот рисунок анютиных глазок.

Если их поместить в классификацию, они получатся: солнечноцветные, тычинкоскрытные.

Бархатец

А теперь опиши бархатец с помощью названий этой классификации так же, как описаны анютины глазки. Отметь нужные слова в списке под фотографией.

— тычинкоскрытные

— тычинкозаметные

— шапкоцветные

— солнечноцветные

— широколепестные

— тонколепестные

* ВОШ (официальные материалы)

* Другие олимпиады и конкурсы